心優しい彼は、その場にいることのできなかった私に電話をくれた。

「先生、実は不思議なことが起きたんです」

彼は開口一番、そう言った。

「花道に立ったとき、暖かいものがどこからともなく降りてきて、自分を包んでくれたんです」

その暖かい“何か”は、どんなことがあっても自分は大丈夫なんだという確証を、彼に与えてくれたという。

「リングに立ったとき、まったく冷静でいる自分がいました。本当に不思議でした」

実は、彼は試合直前、練習中に脇腹を痛めていた。当然、試合はキャンセルできない。

苛立ち、不安に苛まれそうなものなのに、習ったばかりの瞑想に毎日浸り、試合前にも控室で瞑想をしたという。そうして花道に立ったとき、“それ”が降りてきたのである。

「先生と、皆さんの祈りが届いたんです」

どこまでも謙虚な彼はそう言った。そうかもしれない。祈りは届くのだ。

しかしもちろん、この勝利は、彼の努力と忍耐による。そうして、度重なる怪我に泣かされてきた一人の格闘家が、文字通り、この夜復活した。

青山圭秀

おすすめDVD

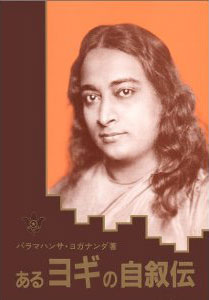

推薦書籍

-

最近の投稿

最近のコメント

- 『五輪 9』―4連覇― に SHO より

- ダルマ(番外編) に ハルク より

- ダルマ8 に SHO より

- ダルマ(番外編) に SHO より

- ダルマ8 に SHO より

コメント投稿につきまして

<プレマ倶楽部>会員の方のみ投稿が可能です。お知らせしております会員用ID(ユーザー名)とパスワードでログインしてください。IDをお忘れになった場合は、<プレマ倶楽部>事務局までお問い合わせください。

詳しいコメントの投稿方法につきましては、こちらの<プレマ倶楽部>会員様専用ページをご覧ください。アーカイブ

- 2016年8月 (9)

- 2015年12月 (1)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (5)

- 2014年9月 (1)

- 2014年7月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (1)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (1)

- 2013年9月 (1)

- 2013年8月 (10)

- 2013年7月 (4)

- 2013年6月 (13)

- 2013年5月 (2)

- 2013年3月 (4)

- 2013年1月 (6)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (5)

- 2012年10月 (2)

- 2012年9月 (1)

- 2012年8月 (6)

- 2012年7月 (11)

- 2012年6月 (21)

- 2012年5月 (7)

- 2012年4月 (1)

- 2012年3月 (13)

- 2012年2月 (8)

- 2012年1月 (16)

- 2011年12月 (9)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (2)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (4)

- 2011年7月 (3)

- 2011年6月 (1)

- 2011年5月 (1)

- 2011年4月 (5)

- 2011年3月 (5)

- 2011年2月 (8)

- 2011年1月 (3)

- 2010年12月 (9)

- 2010年11月 (3)

- 2010年10月 (9)

- 2010年9月 (2)

- 2010年8月 (3)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (1)

- 2010年5月 (6)

- 2010年4月 (3)

- 2010年3月 (13)

- 2010年2月 (6)

- 2010年1月 (5)

- 2009年12月 (1)

- 2009年11月 (9)

- 2009年10月 (16)

- 2009年9月 (3)

- 2009年8月 (8)

- 2009年7月 (2)

- 2009年6月 (14)

- 2009年5月 (10)

- 2009年4月 (2)

- 2009年3月 (4)

- 2009年2月 (5)

- 2009年1月 (2)

- 2008年12月 (5)

- 2008年11月 (7)

- 2008年10月 (25)

- 2008年9月 (30)

- 2008年8月 (7)

- 2008年7月 (3)

- 2008年6月 (10)

- 2008年5月 (1)

- 2008年4月 (9)

- 2008年3月 (10)

- 2008年2月 (4)

- 2008年1月 (13)

- 2007年12月 (1)

- 2007年11月 (29)

- 2007年10月 (29)

- 2007年9月 (30)

- 2007年8月 (32)

- 2007年7月 (23)

- 2007年6月 (7)

- 2007年5月 (3)

- 2007年4月 (4)

- 2007年3月 (8)

- 2007年2月 (1)

- 2007年1月 (6)

- 2006年12月 (6)

- 2006年11月 (24)

- 2006年10月 (4)

- 2006年9月 (10)

- 2006年8月 (23)

- 2006年7月 (5)

- 2006年6月 (3)

- 2006年5月 (4)

- 2006年4月 (3)

- 2006年3月 (9)

- 2006年2月 (19)

- 2006年1月 (8)

- 2005年12月 (6)

- 2005年11月 (15)

- 2005年10月 (4)

- 2005年9月 (13)

- 2005年8月 (13)

- 2005年7月 (11)

- 2005年6月 (16)

- 2005年5月 (31)

- 2005年4月 (35)

- 2005年3月 (7)

- 2005年2月 (8)

- 2005年1月 (4)

- 2004年12月 (15)

- 2004年10月 (4)

- 2004年9月 (4)

- 2004年8月 (14)

- 2004年7月 (5)

- 2004年6月 (10)

- 2004年5月 (2)

- 2004年4月 (11)

- 2004年3月 (16)

- 2004年2月 (15)

- 2004年1月 (1)

- 2003年12月 (6)

- 2003年7月 (14)

- 2003年3月 (4)

- 2003年2月 (2)

- 2003年1月 (7)

- 2002年12月 (5)

- 2002年11月 (12)

- 2002年10月 (4)

- 2002年8月 (8)

- 2002年7月 (9)

- 2002年6月 (8)

- 2002年5月 (1)

- 2002年4月 (6)

- 2002年3月 (7)

- 2002年2月 (4)

- 2002年1月 (3)

- 2001年12月 (11)

- 2001年11月 (1)

- 2001年7月 (8)

- 2001年6月 (4)

- 2001年5月 (8)

- 2001年4月 (7)

- 2001年3月 (6)

- 2001年2月 (2)

- 2001年1月 (4)

- 2000年12月 (3)

- 2000年7月 (7)

青山圭秀の『瞑想録』旧サイト

カテゴリー

メタ情報