聖ベネディクトが山に籠もった頃、カトリック教会内に修道会という正式な制度があったわけではない。

キリストの霊性に与りたいと真摯に願う者たちが、一人、あるいは共同体を創り、山中や洞窟などで隠遁生活を送っていた。そうした人びとの従うべき基本的な規則を創り、「修道会」というものを創始したのが聖ベネディクトであった。

20歳前後で山に籠もったベネディクトは、最初からすべての欲望を統制下に置いていたわけではない。

ある夜、一人で祈っていると、世にも艶(あで)やかな女性が現れ、彼を誘惑しようとした。それは、聖者の心が創り出した幻だった。そのような状態を克服するため、彼は裸でイバラの中を転げ回り、修行したと伝えられる。

このような聖者の人格と精神性に惹かれ、多くの隠修士が彼のもとに集まってくるようになった。

共同体は、最初から「ベネディクト会」という組織を創ったわけではなかったが、聖者の書いた規則は「聖なる会則(ホーリー・ルール)」と呼ばれ、後の修道会すべての規範会則となった。

美女の幻を見る

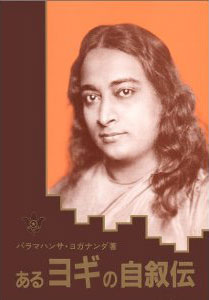

聖ベネディクト