ドブロヴニク空港は、こじんまりとした空港だった。しかし、夏の時期には、この街をヨーロッパ中から観光客が訪れるため、パリ、ロンドン、フランクフルト等からの臨時便が続々と到着する。

この日、私たちはザグレブから来た飛行機に乗り、4時20分、ザグレブに向う予定だった。出発1時間ほど前に搭乗手続きを終えたが、搭乗開始時刻になってもゲートが開く様子はなかった。東欧圏の、しかも政府が経営する航空会社なので、そんなものだろうと思い、空港ロビーで待つことにする。

そこここでおしゃべりなどしていると、ときは楽しく過ぎていったが、30分、1時間が経っても搭乗開始のアナウンスはなかった。ボードは依然、delayed。

そのうち、一人の方が聖歌を口ずさみ始め、皆の心がなごむ。すると、タヒチからやはりメジュゴリエを巡礼したグループの人たちも聖歌を歌い始め、われわれの何人かも加わって空港は一時教会のようになった。

そうして3時間ほどが経ち、クロアチア航空からサンドイッチが一個ずつ配られたとき、私は初めて、事態が深刻であることに気づいた。まだまだ飛行機は出ないことを、このサンドイッチが示していたからである。

下江添乗員は、空港の職員に盛んに接触を試みるが、「分かりません」の一点張りだった。

幸い、ザグレブの旅行代理店には日本人職員がいて、秋山さんというその方が情報収集に務めてくれている。

その結果、やっと分かったのは、当日、ザグレブの雷雨のため、いまだに向こうを飛行機が出ていない、ということだった。機材を雷が直撃した、という情報もあった。飛行機がザグレブを出ない限り、われわれが乗る便もない。

(クリックで画像拡大)

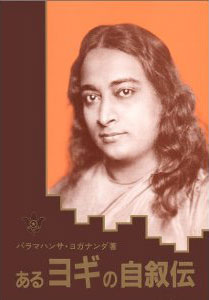

搭乗を待つ家族