臨海学校に旅立つ前、実家から寮に戻っていた私の部屋を、友人のSが訪れていた。

当時、寮での生活は、楽なものではなかった。今なら新聞ネタになりそうな陰惨な出来事が、日常的に繰り返されていた。

まだ寮に入って日の浅かったSは、かなり苦労していたに違いない。自分たちはなぜ勉強するのか、しかもこのようなつらい日々を送りながらそうする理由は何なのかといったことを、二言、三言口にした。

だが、そんなことは言わずもがなだと私は思っていた。人生に苦しみはつきものだ。苦しみを超え、勝ち残った者だけが未来の美酒を飲むことができる。私はそう、単純に考えていた。だが彼は、そのような私の返答を待つことなく、部屋を去っていった。

昼過ぎに山陰に着き、昼食をとると、私たちは早速海に出た。海水浴など、久しぶりだった。準備運動を済ませると、歓びを爆発させ、われ先にと海に向かう。

ただ、大木神父のグループだけは、神父からいろいろと言い含められているようだった。なんということだ。こんなところまできて訓話とは……。そんなことをチラリと思いながら、私は海に入った。

青山圭秀

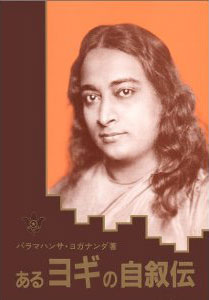

おすすめDVD

推薦書籍

-

最近の投稿

最近のコメント

- 『五輪 9』―4連覇― に SHO より

- ダルマ(番外編) に ハルク より

- ダルマ8 に SHO より

- ダルマ(番外編) に SHO より

- ダルマ8 に SHO より

コメント投稿につきまして

<プレマ倶楽部>会員の方のみ投稿が可能です。お知らせしております会員用ID(ユーザー名)とパスワードでログインしてください。IDをお忘れになった場合は、<プレマ倶楽部>事務局までお問い合わせください。

詳しいコメントの投稿方法につきましては、こちらの<プレマ倶楽部>会員様専用ページをご覧ください。アーカイブ

- 2016年8月 (9)

- 2015年12月 (1)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (5)

- 2014年9月 (1)

- 2014年7月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (1)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (1)

- 2013年9月 (1)

- 2013年8月 (10)

- 2013年7月 (4)

- 2013年6月 (13)

- 2013年5月 (2)

- 2013年3月 (4)

- 2013年1月 (6)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (5)

- 2012年10月 (2)

- 2012年9月 (1)

- 2012年8月 (6)

- 2012年7月 (11)

- 2012年6月 (21)

- 2012年5月 (7)

- 2012年4月 (1)

- 2012年3月 (13)

- 2012年2月 (8)

- 2012年1月 (16)

- 2011年12月 (9)

- 2011年11月 (3)

- 2011年10月 (2)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (4)

- 2011年7月 (3)

- 2011年6月 (1)

- 2011年5月 (1)

- 2011年4月 (5)

- 2011年3月 (5)

- 2011年2月 (8)

- 2011年1月 (3)

- 2010年12月 (9)

- 2010年11月 (3)

- 2010年10月 (9)

- 2010年9月 (2)

- 2010年8月 (3)

- 2010年7月 (3)

- 2010年6月 (1)

- 2010年5月 (6)

- 2010年4月 (3)

- 2010年3月 (13)

- 2010年2月 (6)

- 2010年1月 (5)

- 2009年12月 (1)

- 2009年11月 (9)

- 2009年10月 (16)

- 2009年9月 (3)

- 2009年8月 (8)

- 2009年7月 (2)

- 2009年6月 (14)

- 2009年5月 (10)

- 2009年4月 (2)

- 2009年3月 (4)

- 2009年2月 (5)

- 2009年1月 (2)

- 2008年12月 (5)

- 2008年11月 (7)

- 2008年10月 (25)

- 2008年9月 (30)

- 2008年8月 (7)

- 2008年7月 (3)

- 2008年6月 (10)

- 2008年5月 (1)

- 2008年4月 (9)

- 2008年3月 (10)

- 2008年2月 (4)

- 2008年1月 (13)

- 2007年12月 (1)

- 2007年11月 (29)

- 2007年10月 (29)

- 2007年9月 (30)

- 2007年8月 (32)

- 2007年7月 (23)

- 2007年6月 (7)

- 2007年5月 (3)

- 2007年4月 (4)

- 2007年3月 (8)

- 2007年2月 (1)

- 2007年1月 (6)

- 2006年12月 (6)

- 2006年11月 (24)

- 2006年10月 (4)

- 2006年9月 (10)

- 2006年8月 (23)

- 2006年7月 (5)

- 2006年6月 (3)

- 2006年5月 (4)

- 2006年4月 (3)

- 2006年3月 (9)

- 2006年2月 (19)

- 2006年1月 (8)

- 2005年12月 (6)

- 2005年11月 (15)

- 2005年10月 (4)

- 2005年9月 (13)

- 2005年8月 (13)

- 2005年7月 (11)

- 2005年6月 (16)

- 2005年5月 (31)

- 2005年4月 (35)

- 2005年3月 (7)

- 2005年2月 (8)

- 2005年1月 (4)

- 2004年12月 (15)

- 2004年10月 (4)

- 2004年9月 (4)

- 2004年8月 (14)

- 2004年7月 (5)

- 2004年6月 (10)

- 2004年5月 (2)

- 2004年4月 (11)

- 2004年3月 (16)

- 2004年2月 (15)

- 2004年1月 (1)

- 2003年12月 (6)

- 2003年7月 (14)

- 2003年3月 (4)

- 2003年2月 (2)

- 2003年1月 (7)

- 2002年12月 (5)

- 2002年11月 (12)

- 2002年10月 (4)

- 2002年8月 (8)

- 2002年7月 (9)

- 2002年6月 (8)

- 2002年5月 (1)

- 2002年4月 (6)

- 2002年3月 (7)

- 2002年2月 (4)

- 2002年1月 (3)

- 2001年12月 (11)

- 2001年11月 (1)

- 2001年7月 (8)

- 2001年6月 (4)

- 2001年5月 (8)

- 2001年4月 (7)

- 2001年3月 (6)

- 2001年2月 (2)

- 2001年1月 (4)

- 2000年12月 (3)

- 2000年7月 (7)

青山圭秀の『瞑想録』旧サイト

カテゴリー

メタ情報